一、指标简介

二、指标构成

(一)基础数据与变量

成交量相关

机构本量:直接记录成交量(手)的原始数据,作为后续计算的基础。成交量数据反映了市场交易的活跃程度以及资金的流向情况,是判断股票走势的重要依据之一。价格计算相关

MB1:计算收盘价的 9 乘幂,这是一个对收盘价进行非线性变换的操作,通过乘幂的方式放大价格变化的影响,使得在后续计算中能够更敏感地捕捉价格的细微变化。MB2:是MB1的 3 日指数移动平均。通过对经过变换的收盘价进行指数移动平均处理,得到一个能够平滑短期价格波动、反映价格短期趋势的指标。该指标在后续的分析中用于判断价格走势的强弱以及与成交量的关系。

(二)中间指标计算

日行线与日均累

日行线:通过将收盘价的 60 日指数移动平均与MB1相乘得到。这个指标综合了长期价格趋势和经过变换的收盘价信息,用于从更复杂的角度分析股票价格的走势特征。日均累:是日行线的 10 日指数移动平均。进一步对日行线进行平滑处理,得到一个更能反映中期价格趋势稳定性的指标。它可以帮助投资者识别价格趋势的中期方向以及变化的可能性。正均量与负均量

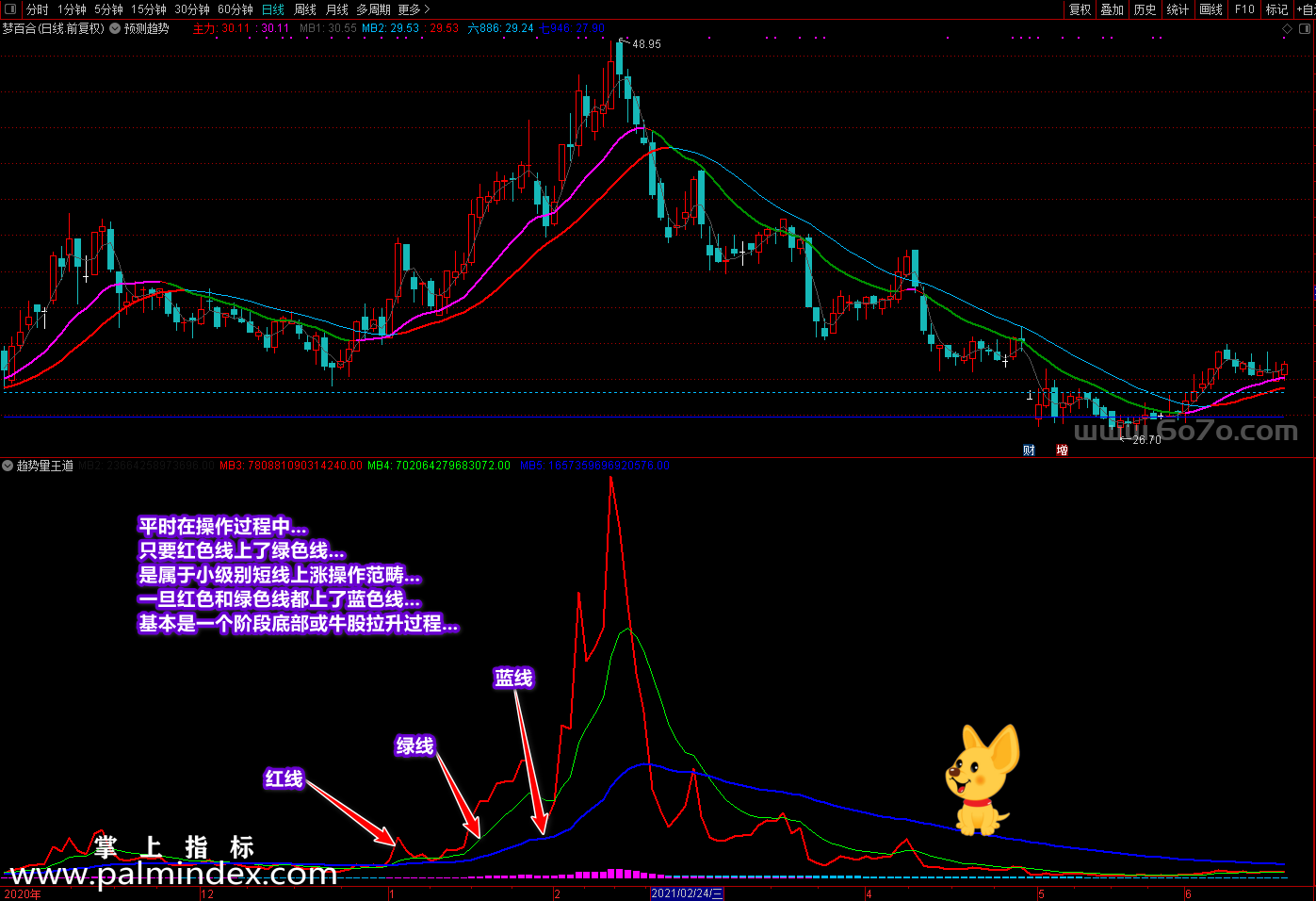

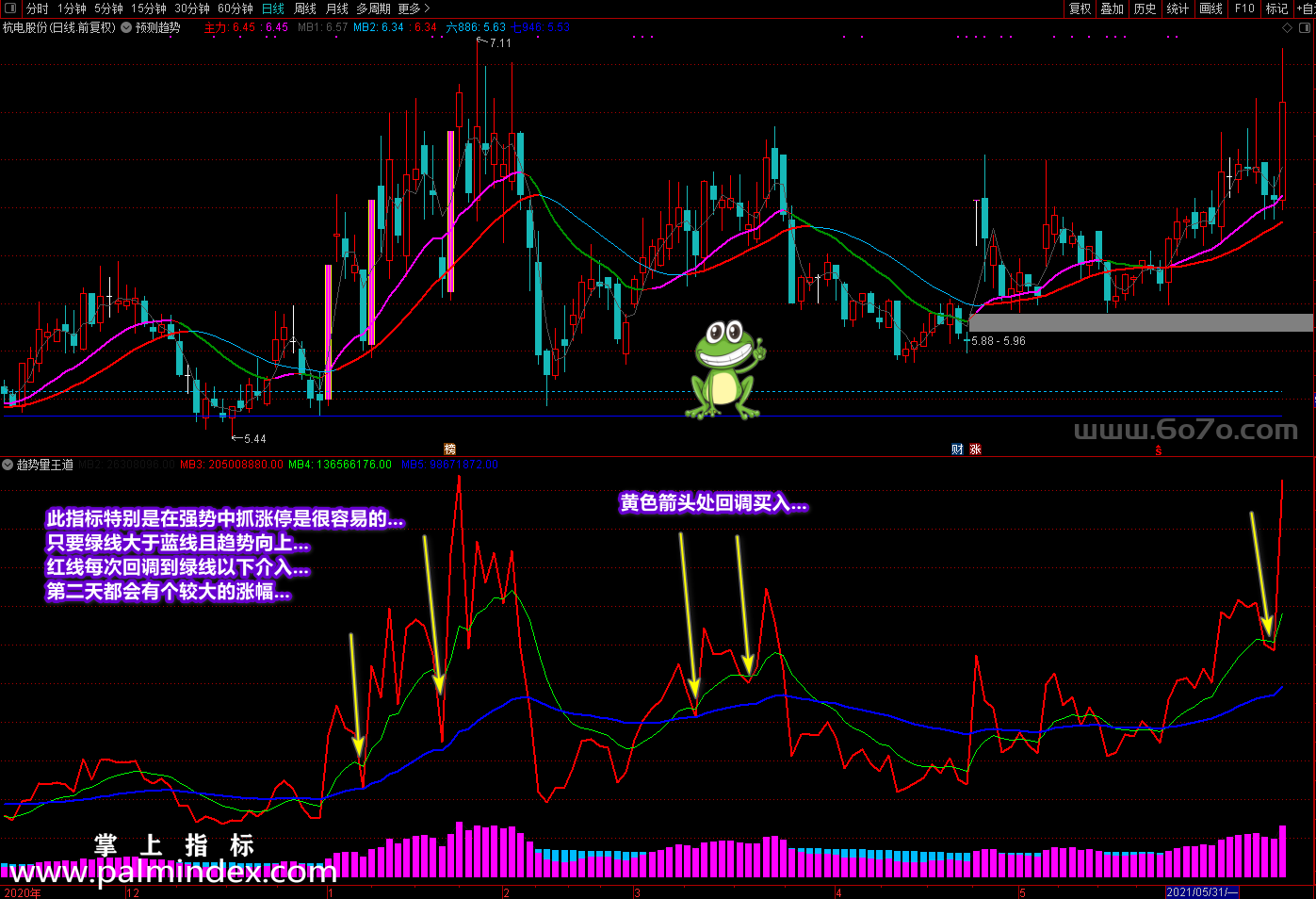

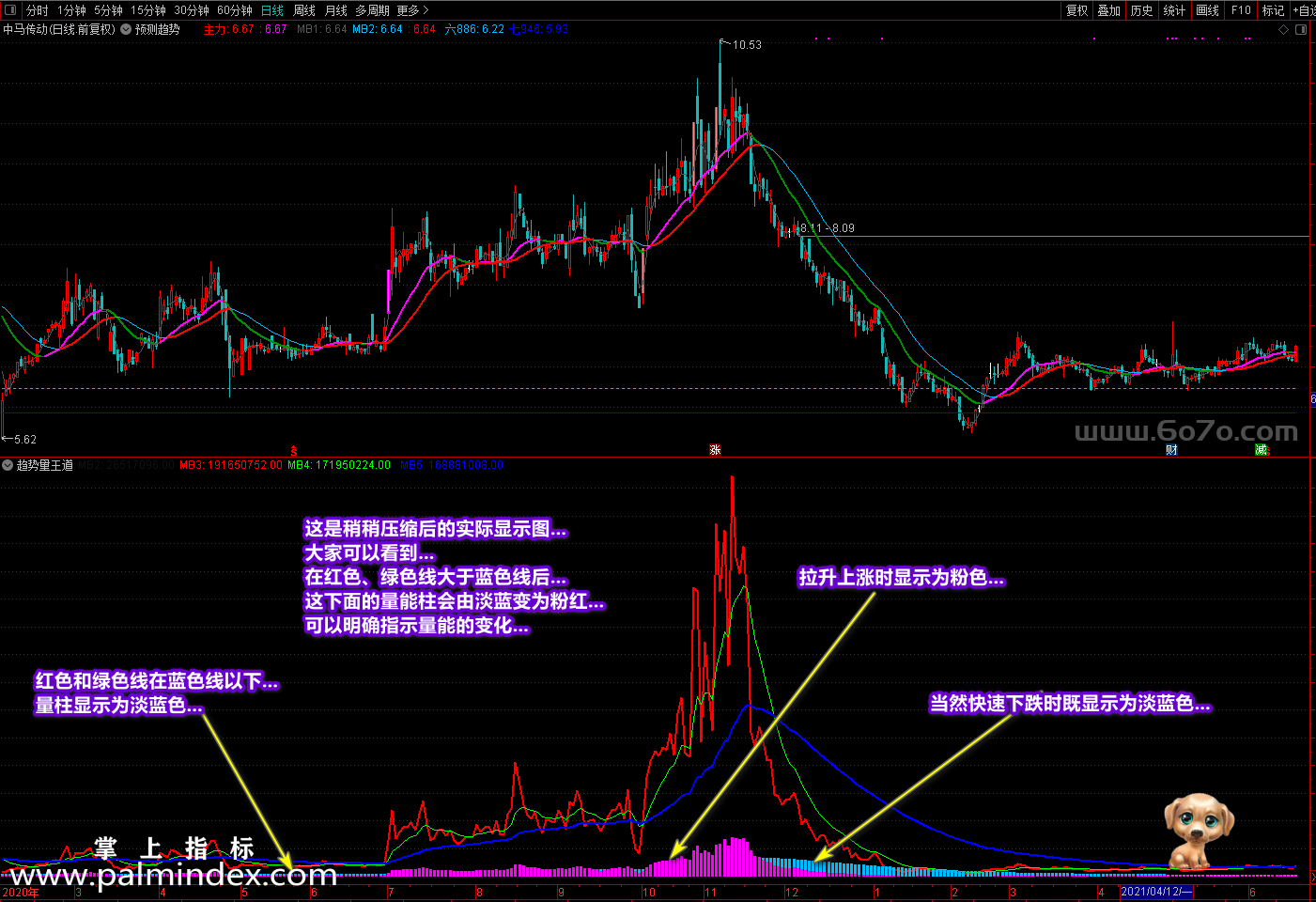

正均量:通过绘制柱状线来直观展示MB2的情况。当满足条件MB2时,绘制空心柱状线,帮助投资者从视觉上更清晰地观察MB2的变化趋势以及与其他指标的关系。负均量:当MB6(MB2的 60 日指数移动平均)大于MB2时,绘制柱状线。这有助于分析MB2在长期趋势下的相对位置关系,以及成交量与价格趋势之间的背离情况等。

(三)选股信号

选股:当日均累上穿牛底界(日行线的 50 日指数移动平均)时,触发选股信号。这个信号表明股票的中期价格趋势可能发生向上的反转,从长期和中期价格趋势的结合角度来看,股票可能进入一个潜在的上涨阶段,为投资者提供了一个选股的参考点。

三、指标参数计算

(一)价格乘幂计算

对于

MB1(收盘价的 9 乘幂),在每个交易日,获取当日的收盘价数据,然后进行乘幂计算。例如,如果当日收盘价为 10 元,则MB1 = 10^9。随着交易日的推进,每天的收盘价不同,MB1的值也会相应更新。

(二)指数移动平均计算

对于

MB2(MB1的 3 日指数移动平均),第一天的EMA值若为有数据的第一天则为当天的MB1值,从第二天开始计算公式为:EMA(今日) = MB1(今日) * 系数 + EMA(昨日) * (1 - 系数),其中系数 = 2 / (3 + 1)。对于

日行线的 60 日指数移动平均和MB2的 60 日指数移动平均,计算方法类似,只是周期为 60 日。对于日均累(日行线的 10 日指数移动平均),同样按照指数移动平均的计算公式进行计算,随着每日新数据的加入,不断更新指标值。

(三)牛底界计算

牛底界是通过对日行线进行 50 日指数移动平均计算得到。每天根据最新的日行线数据,按照指数移动平均的计算原理,计算出当日的牛底界值,用于判断与日均累的交叉关系。

四、交易策略

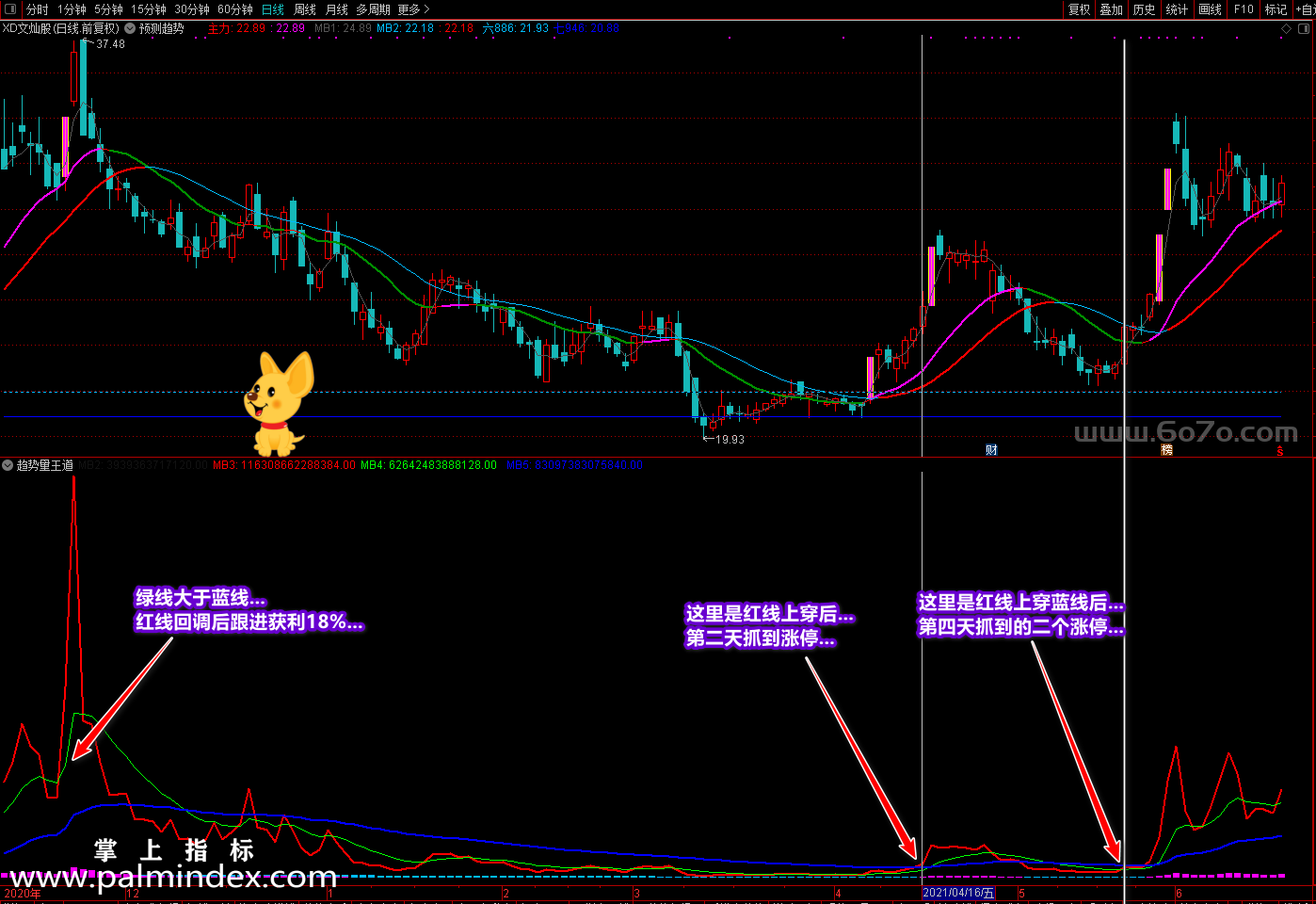

(一)买入策略

当出现选股信号后,投资者可以开始密切关注该股票。首先观察股票的成交量是否在信号出现后有持续放大的趋势,如果成交量能够稳步增加,说明市场对该股票的关注度在提高,资金流入较为积极。例如,在选股信号出现后的连续几个交易日内,成交量逐日上升,这是一个积极的信号。

结合股票的价格走势进行分析。如果股价在信号出现后能够在短期均线上方稳定运行,并且短期均线开始向上拐头,形成多头排列的趋势,那么可以进一步增强买入的信心。比如,5 日均线和 10 日均线在选股信号后相继上穿 20 日均线,且股价始终保持在均线上方,此时可以考虑买入股票。

(二)风险控制策略

设置止损:在买入股票后,应根据股票的波动特性和个人风险承受能力设置止损位。一般可以将止损位设置在买入价下方一定幅度处,例如 5% - 10%。如果股价下跌触及止损位,应及时卖出股票,以控制损失。

仓位管理:在初期,可以先以较小的仓位进行试探性买入。如果后续股票走势符合预期,各项指标持续向好,可以逐步增加仓位;如果股票在买入后没有出现预期的上涨,反而出现下跌趋势或者指标恶化的情况,应暂停加仓并密切关注市场变化,根据情况决定是否减仓。

(三)注意事项

指标的局限性:本指标虽然能够提供一定的选股参考,但市场情况复杂多变,单一指标无法完全准确地预测股票走势。投资者在使用时应结合其他技术分析指标、基本面分析以及市场整体环境等多方面因素进行综合判断。

市场环境影响:在不同的市场趋势下,指标的有效性可能会有所不同。在牛市中,股票上涨的概率较大,选股信号的成功率可能相对较高;而在熊市或震荡市中,市场不确定性增加,即使出现选股信号,股票也可能受到大盘整体走势的压制而表现不佳。因此,投资者需要根据市场环境灵活调整交易策略。